为深入学习贯彻党的二十大精神,积极引导青年学子在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,人工智能学院组织开展了暑期“三下乡”社会实践活动。7月4日,实践团出征仪式在活动中心202顺利举行,标志着2025年暑假“三下乡”社会实践活动正式拉开帷幕。

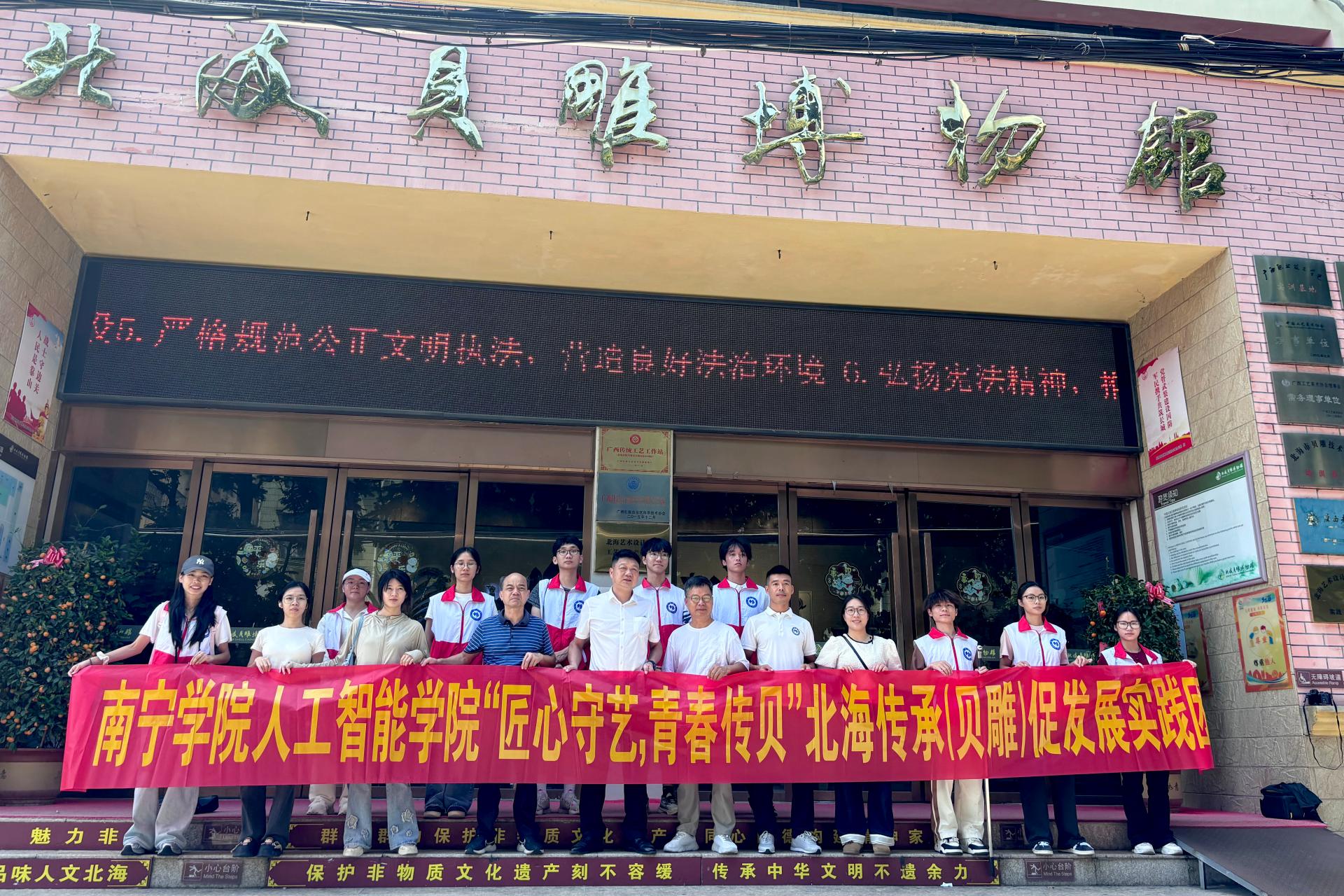

7月7日上午,人工智能学院“匠心守艺,青春传贝”实践团成员在学校南门广场整装集结,怀揣着对非遗文化的敬畏与热忱,奔赴北海贝雕文化传承地开启一场意义非凡的贝雕文化传承实践征程。此次实践活动旨在以贝雕为纽带,深度融合人工智能专业优势,探索非遗传承新路径,为千年贝雕技艺注入青春活力。

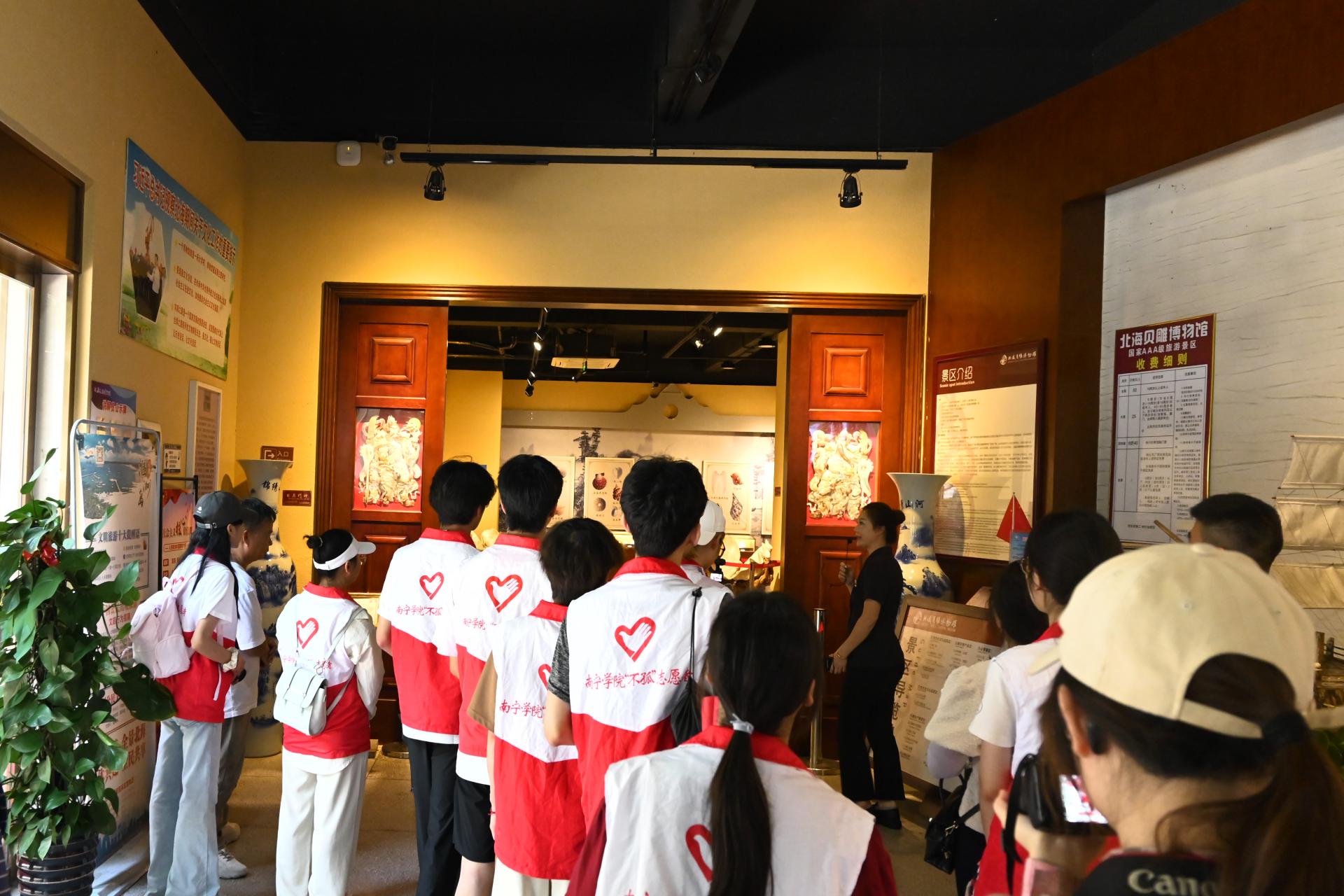

下午,实践团队走进北海贝雕博物馆,正式展开了非遗文化的探索之旅。踏入博物馆展厅,琳琅满目的精美贝雕展品瞬间吸引了成员们的目光,其巧夺天工的工艺令人震撼。专业讲解员以贝雕的起源为切入点,引领大家穿越历史长河。在讲解员的解说下,成员们沉浸在这跨越时空的艺术演变之中,深刻感受着贝雕艺术的独特魅力与深厚底蕴。

接着,实践团队在贝雕博物馆进行贝雕实物观摩。明清风格的贝雕展品让成员们惊叹,这一时期的贝雕工艺进步很大,复杂的镂空雕刻和精细拼接配合默契,把贝壳的美发挥得淋漓尽致。花鸟鱼虫、人物故事等题材的贝雕,就像活的一样,艺术水平高,文化内涵丰富,完美体现当时社会的审美和生活状态。现代贝雕作品更给成员们带来全新感受。创作者大胆加入现代审美和创新想法,打破传统限制,把贝雕和绘画结合在一起,创作出既有传统韵味又有时代特色的作品,体现了当代艺术家在传承和创新上的努力探索。

随后,实践团一行来到“传艺”贝雕家居文化馆,与北海市非物质文化遗产保护协会秘书长何明军共话非遗传承创新。交流中,何明军秘书长深入解读工作室牌坊上“传艺”二字的内涵。他指出,“传艺”承载着文化使命,核心是期望年轻一代接力传承贝雕技艺,以“朝花夕拾”作喻,强调当代人应传承前辈培育的艺术之花,让非遗在新时代绽放。

在何明军秘书长的引领下,团队成员自由观摩馆内作品并交流探讨,何明军秘书长强调作品承载着地域、民族的历史记忆与文化基因,从艺术审美、文化内涵等角度进行深入讲解。通过何秘书长的分享,让成员们对非遗文化的传承与发展有了更进一步的了解。

最后,何明军秘书长与实践团成员就人工智能技术与贝雕深度融合展开深入座谈。何明军秘书长指出传统贝雕在图案设计和市场推广等关键环节面临诸多挑战,而人工智能技术的蓬勃发展为传统贝雕的突破提供了新契机,希望通过两者深度融合,推动贝雕文化在新时代焕发出新的活力。

此次研习探访,不仅是实践团汲取传统文化知识的过程,也为传统非遗技艺的现代化发展开拓了新思路,积极推动非遗传承与创新发展的新路径。大家坚信,唯有在传承中创新,在创新中传承,才能让传统技艺与时代同频共振,让传统贝雕技艺在新时代续写辉煌。

(“匠心守艺,青春传贝”实践团供稿 文/包井猜 图/吕龚焱、张雨思 一审一校:吴秀海、梁肖杨 二审二校:陈家兴 三审三校:李珠珠)

实践团“三下乡”社会实践活动出征仪式现场

团队出征前校门合影

博物馆讲解员讲解贝雕的历史脉络

实践团成员观摩贝雕作品

何明军秘书长介绍文化馆

实践团观摩文化馆

座谈会现场

合影留念